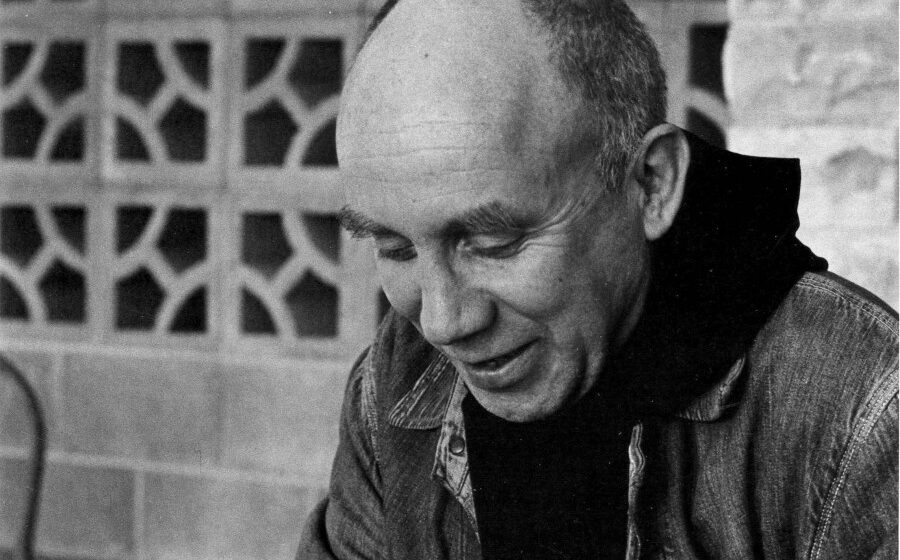

Este texto fue escrito en el año 1966. Merton fue un poeta, escritor y religioso estadounidense. Se doctoró en la Universidad de Columbia y se convirtió al catolicismo en 1938. Ingresó en 1941 en el monasterio trapense de Gethsemani, en Kentucky, y fue ordenado sacerdote en 1949. Publicó La montaña de los siete círculos (1948), en la que expuso el proceso que le condujo al catolicismo, a la que siguieron, entre otras obras, Ascenso a la verdad (1951) y Los hombres no son islas (1955), todas con extraordinario éxito. Con posterioridad intentó una aproximación al orientalismo en obras como Místicos y maestros del zen (1967) y El zen y los pájaros del deseo (1968). Esta publicación es extensa, para leer y reflexionar.

……………………..

Déjenme decir esto antes de que la lluvia se vuelva un servicio público que ellos puedan planificar y distribuir por dinero. Con “ellos” me refiero a los incapaces de entender que la lluvia es un festival, gente que no aprecia su gratuidad, pensando que lo que no tiene precio carece de valor y que lo que no puede venderse no es real, de tal modo que para que algo sea verdadero resulta preciso colocarlo en el mercado. Vendrá un tiempo en el cual te venderán hasta tu propia lluvia. Por el momento es gratis todavía, y estoy en ella. Celebro su gratuidad, y su carencia de significado.

Esta lluvia en la cual estoy no es como la lluvia de las ciudades. Llena los bosques con un sonido inmenso y perplejo, Cubre el techo plano de la cabaña y su galería con ritmos persistentes y regulados. Y la escucho, porque me recuerda una y otra vez que todo el mundo anda en base a ritmos que aún no han aprendido a reconocer, ritmos que no son los de una maquinaria.

Anoche subí aquí desde el monasterio, chapaleando por el maizal, dije Vísperas, y para cenar puse algo de avena en la lámpara Coleman. Hirvió hasta desbordarse mientras yo escuchaba la lluvia y tostaba un pedazo de pan en el fuego de leña. La noche se volvió muy oscura. La lluvia rodeó toda la cabaña con su mito inmensamente virginal, un mundo entero de significado, de secreto, de silencio, de rumor. Piénsenlo: ¡Todo ese discurso chorreante, no vendiendo nada, no juzgando a nadie, empapando la espesa alfombra de hojas muertas, remojando los árboles, llenando de agua las zanjas y quebradas del bosque, lavando esas laderas que el hombre ha desnudado! ¡Qué gran cosa es sentarse absolutamente solo, en el bosque, de noche, mimado por este idioma maravilloso, ininteligible e inocente hasta la perfección, la lengua más alentadora del mundo una charla que la lluvia establece encima de los cerros y la conversación de los arroyos en todas las cañadas!

Nadie la inició, nadie va a detenerla. Esta lluvia continuará hablando todo lo que quiera. Mientras lo haga, seguiré escuchándola.

Pero también voy a dormir, pues aquí en este descampado he aprendido cómo dormir de nuevo. Aquí no soy un forastero. Conozco los árboles, conozco la noche, conozco la lluvia. Cierro los ojos e instantáneamente me hundo en todo un mundo lluvioso del cual soy parte, y el mundo prosigue conmigo en él, ya que no le resulto extraño. Soy extraño a la barahúnda de las ciudades, de las muchedumbres, a la avaricia de una maquinaria que no duerme, al zumbido del poder que devora la noche. Me resulta imposible dormir donde se menosprecia la lluvia, la luz solar y la tiniebla. No confío en nada que haya sido manufacturado para sustituir el clima del bosque o praderas. No puedo confiar en sitios donde el aire es primero descompuesto y luego depurado, donde primero envenenan el agua y después la purifican con otros venenos. No existe en el mundo de los edificios nada que no sea fabricado, y si por equivocación un árbol se mete en las casas de departamentos, se le enseña a crecer químicamente. Se le da una razón precisa para existir. Le cuelgan un cartel que dice: por la salud, la belleza, la perspectiva. Que es por la paz, la prosperidad; que fue plantado por la hija del intendente. Todo esto es mistificación. La mismísima ciudad vive su propio mito. En vez de despertar y existir silenciosamente, la gente de la ciudad prefiere un sueño caprichoso y fabricado; a ellos no les importa ser parte de la noche, o ser meramente del mundo. Han edificado un mundo, contra el mundo, un mundo de ficciones mecánicas que desprecia la naturaleza y sólo busca sacar provecho de ella, impidiendo así que ella y el hombre se renueven.

Por supuesto que el festival de la lluvia no puede detenerse, ni siquiera en la ciudad. La mujer de la despensa se escabulle por la acera con un diario sobre su cabeza. Las calles, lavadas súbitamente, se vuelven transparentes y cobran vida, y el ruido del tráfico se convierte en un chapoteo de fuentes. Uno casi podría pensar que el hombre urbano, bajo el chaparrón, tendría que tomar en cuenta a la naturaleza en su humedad y frescura, su bautismo y su renovación. Pero la lluvia no trae renovación a la ciudad, sino apenas para el clima del día siguiente, y el destello de las ventanas en altos edificios no tendrá entonces nada que ver con el nuevo cielo. Toda realidad permanecerá entre esos muros, en algún rincón, contándose y vendiéndose con una determinación fantásticamente compleja. Entretanto, los obsesionados ciudadanos se sumergen en la lluvia soportando la carga de sus obsesiones, levemente más vulnerables que antes, pero todavía captando muy escasamente las realidades externas. No ven que las calles brillan hermosamente, que ellos mismos están caminando sobre estrellas y agua, que van corriendo sobre cielos para alcanzar un ómnibus o un taxi, para protegerse de algún modo comprimidos por humanos irritados, los rostros de los avisos y el ruido opaco, cretino, de una música no identificada. Pero deben saber que allí afuera hay humedad. Tal vez hasta la sientan. Yo no podría decirlo. Sus quejas son mecánicas y carecen de aliento.

Naturalmente, nadie puede creer las cosas que ellos dicen acerca de la lluvia. Todo implica una mentira básica: solamente la ciudad es real. Ese tiempo, al no haber sido planeado, no estando fabricado, es una impertinencia, es un quiste en el rostro del progreso. (Apenas una sencilla operacioncita y todo ese despilfarro podría volverse relativamente tolerable. Que el comercio haga lluvia. Esto le daría significación).

Thoreau se sentaba en su cabaña y criticaba al ferrocarril. Yo me siento en la mía y cavilo sobre un mundo que, bueno, ha progresado. Debo leer Walden otra vez, y ver si Thoreau ya conjeturaba que él mismo era parte de lo que pensaba poder eludir. Pero no se trata de escapar. Ni siquiera es cuestión de protestar muy alto. La tecnología está acá, aún en la cabaña. Es cierto, la línea de la usina no está aquí todavía, por lo tanto tampoco ha llegado la General Electric. Cuando la usina y la General Electric entren tomadas de la mano a mi cabaña no será culpa de nadie, excepto la mía. Lo admito. A nadie trato de engañar, ni siquiera a mi mismo. Sufriré en silencio su fanfarronada y sus complacencias paternalistas. Les dejaré creer que saben lo que estoy haciendo acá.

Están convencidos de que me estoy divirtiendo.

Esto ya me lo hizo ver de un golpe mi linterna Coleman. Hermosa lámpara: quema gas blanco y canta defectuosamente, pero emite una fantástica luz verde con la que leo a Filoxenes, un ermitaño sirio del siglo sexto. Filoxenes encaja con al lluvia y el festival nocturno. Más sobre esto volveré dentro de un rato. Entretanto: ¿Qué me dice mi farol Coleman? (La filosofía Coleman viene impresa en la caja de cartón que, con remordimiento, no he barnizado como se requería, sino que tiré en la leñera detrás de los troncos de nogal). Coleman dice que la luz es buena, por esta razón: “Estira los días dando más horas de goce”.

¿No puedo estar en los bosques sin alguna razón especial? ¡Estar en el bosque, de noche, en la cabaña, es algo demasiado excelente para justificarlo o explicarlo! Meramente es. Siempre hay algunos pocos que están en el bosque de noche, bajo la lluvia (porque si no los hubiera el mundo ya se habría terminado), y yo soy uno de ellos. No nos estamos divirtiendo, no estamos teniendo algo, no estamos estirando nuestros días, y si nos divirtiéramos ello no sería medido por horas. Aunque por cierto la diversión parece ser eso: un estado de excitación difusa que puede medirse con el reloj y estirarse con un artefacto.

No hay reloj capaz de medir el coloquio de esta lluvia que cae durante toda la noche en el monte anegado y solitario.

Por supuesto, a las tres y media de la madrugada pasa el avión del Comando Aéreo Estratégico, con su luz roja parpadeando, bajo las nubes, peinando las cumbres arboladas en el costado sur del valle, cargado con medicina poderosa. Muy fuerte. Lo suficiente como para calcinar todos estos bosques y nuestras horas de diversión hasta las eternidades.

Y ello me trae a Filoxenes, un sirio que se divertía en el siglo sexto, sin el beneficio de los artefactos y menos aún de disuasivos nucleares.

Filoxenes, en su novena memra (sobre la pobreza) a quienes viven en soledad, expresa que no hay explicación ni justificación para la vida solitaria, puesto que carece de ley. Ser un contemplativo, por lo tanto, es ser un fuera de la ley. Como lo fue Cristo. Como lo fue Pablo.

Quien no esté solo, dice Filoxenes, no ha descubierto su identidad. Parecería estar solo, tal vez se experimenta cono individuo. Pero al hallarse voluntariamente encasillado limitado por las leyes y las ilusiones de la existencia colectiva, no tiene más identidad que un nonato en el vientre. Aún no es consciente. Es un forastero de su propia verdad. Posee sentidos, pero no puede usarlos. Tiene vida, pero no identidad. Para tener identidad, tiene que despertar, y percibir. Pero para despertar, tiene que aceptar la vulnerabilidad y la muerte. No por ellas mismas: tampoco por estoicismo o desesperación. Sino únicamente por la invulnerable realidad interior que no podemos reconocer (que solamente podemos ser), pero a la cual despertamos recién cuando vemos la irrealidad de nuestra vulnerable corteza. El descubrimiento de este ser interior es un acto y una afirmación de la soledad.

Ahora bien, si tomamos nuestra corteza vulnerable como nuestra identidad verdadera, si pensamos que nuestra máscara es nuestra cara verdadera, la protegeremos con fabricaciones aunque ello nos cueste violar nuestra propia verdad. Tal parece ser el propósito colectivo de la sociedad: cuanto más se dedican a ello los hombres, más certeramente se vuelve una ilusión colectiva. hasta que al final tenemos la dinámica enorme, obsesiva e incontrolable de las fabricaciones diseñadas para proteger meras identidades ficticias. Es decir, sujetos considerados como objetos. Sujetos que pueden dar un paso atrás y verse a sí mismos divirtiéndose (una ilusión que les calma con la impresión de ser reales).

Tal es la ignorancia que se toma como fundamento axiomático de todo conocimiento en la colectividad humana: a fin de experimentarse a sí mismo como real uno tiene que suprimir su conciencia de ser incidental, su irrealidad, su estado de carencia radical. Esto se logra elaborando una percepción de uno mismo como alguien que no tiene necesidades que no pueda satisfacer de inmediato. Básicamente, se trata de una ilusión de omnipotencia: una ilusión que la colectividad se adjudica a sí misma, y que acepta compartir con sus miembros individuales de modo proporcional según se sometan a sus fabricaciones más centralizadas y más rígidas.

Uno tiene necesidades, pero si se porta bien y se conforma, puede tener una proporción del poder colectivo. Entonces podrá saciar todas sus carencias. entretanto, a fin de poder incrementar su poder sobre uno, la colectividad aumenta sus necesidades. También estrecha su reclamo de conformismo. De este modo, uno se compromete más y más con la ilusión colectiva de manera proporcional, según se vaya endeudando sin esperanzas con el poder colectivo.

¿Cómo funciona tal cosa? La colectividad instruye y modela tu voluntad de felicidad (“diviértete”) brindándote imágenes irresistibles de vos mismo como te gustaría ser: divirtiéndote de un modo tan perfectamente creíble que no permite interferencias de dudas conscientes. Teóricamente, semejante diversión puede ser tan convincente que uno ya no percibe siquiera una remota posibilidad de que se vuelva algo menos gratificante. En la práctica, una diversión costosa siempre admite una duda, que desemboca en otra necesidad mayor, que por su parte exige una satisfacción todavía más creíble y más costosamente refinada, que de nuevo vuelve a fallarte. El ciclo concluye en la desesperación.

Dado que vivimos en el vientre de la ilusión colectiva, nuestra libertad resulta abortada. Nuestro potencial para el goce, la paz y la libertad jamás es liberado. Jamás puede utilizarse. Somos prisioneros de un proceso, una dialéctica de promesas falsas y decepciones reales que culminan en la futilidad.

Dice Filoxenes:”El niño nonato es ya perfecto y se halla plenamente constituido en su naturaleza con todos sus sentidos y miembros, pero no puede utilizarlos en sus funciones naturales. Porque en el vientre no le es posible fortalecerlos o desarrollarlos para tal uso”.

Ahora bien, dado que a todas la cosas les llega su tiempo, hay un periodo para el nonato. Claro está, debemos comenzar en el vientre social. En el mito colectivo hay un tiempo para la calidez. Pero llega el momento de nacer. Quien nace espiritualmente como una identidad madura, queda liberado del vientre aprisionante del mito y del prejuicio. Aprende a pensar por sí mismo, no guiado ya por los dictados de la necesidad y por los sistemas y procesos diseñados para crear necesidades artificiales que luego serán satisfechas.

Esta emancipación puede tener dos formas: inicialmente, la de la vida activa, que se libera del sometimiento a la necesidad considerando y atendiendo las necesidades de los otros, sin ideas de interés personal o compensación. Y segundo, la vida contemplativa, que no debe construirse como una fuga del tiempo y la materia, de la responsabilidad social y de la vida de los sentidos, sino más bien como un avance hacia la soledad y el desierto, una confrontación con la pobreza y la variedad, una renuncia al Yo empírico, en presencia de la muerte y la nada, a fin de superar la ignorancia y el error que surgen del miedo a no ser nada. El hombre que osa estar solo puede llegar a ver que el vacío y la inutilidad que la mente colectiva teme y condena son condiciones fundamentales para el encuentro con la verdad.

Es en el desierto de la soledad y la vaciedad que el miedo a la muerte y la necesidad de autoafirmación se descubren como ilusorios. Cuando esto se ve de frente, la angustia no es necesariamente vencida, pero puede aceptarse y comprenderse. Así en el corazón de la angustia se hallan los dones de la paz y la comprensión: no simplemente en la iluminación y la liberación personales, sino mediante el compromiso y la afinidad, ya que el contemplativo debe asumir la angustia universal y su ineludible condición de hombre mortal. El solitario, lejos de confinarse en sí mismo, se vuelve cada hombre. Habita en la soledad, la pobreza, la indigencia de todo hombre.

Es en ese sentido que el ermitaño, según Filoxenes, imita a Cristo. Pues en Cristo, Dios toma para Sí la sociedad y el desamparo del hombre: todo hombre. Desde el instante en que Cristo se fue al desierto para ser tentado, la soledad, la tentación y el hambre de cada hombre se volvieron la soledad, la tentación y el hambre de Cristo. Pero en cambio, el don de la verdad con que Cristo disipó los tres tipos de ilusión ofrecidos en su tentación (seguridad, prestigio y poder) puede convertirse en nuestra propia verdad, solo si podemos aceptarlo. También se nos ofrece en la tentación. Dijo Filoxenes: “Ve tú al desierto sin llevar contigo nada del mundo, y contigo irá el Espíritu Santo. Mira la libertad con que Jesús se fue y vete como El; mira dónde ha dejado las reglas del hombre; deja las reglas del mundo donde El dejó la ley y sal con El a combatir el poder del error”.

¿Y dónde se encuentra el poder del error? Después de todo hallamos que no estaba en la ciudad, sino en nosotros mismos.

Hoy en día, las reflexiones de un Filoxenes han de buscarse menos en los tratados de los teólogos que en las meditaciones de los existencialistas y en el Teatro del Absurdo. El problema de Berenger, en el Rinoceronte de Ionesco, es el problema de la persona humana desamparada y sola en lo que amenaza volverse una sociedad de monstruos. En el siglo sexto Berenger tal vez se habría ido al desierto de Escitia, sin preocuparse demasiado porque todos sus conciudadanos, todos sus amigos y hasta su novia Margarita se han convertido en rinocerontes.

Hoy el problema es que ya no quedan desiertos, solamente hay bungalows para turistas.

Las islas desiertas son sitios donde los perversos personajes infantiles de El Señor de las Moscas se topan cara a cara con el Señor de las Moscas, constituyen una pequeña, hermética y feroz colectividad de rostros pintarrajeados, y se arman con lanzas para cazar al último componente de su grupo que todavía recuerda nostálgicamente las posibilidades del debate racional.

Cuando Berenger descubre repentinamente que es el último humano en un rebaño de rinocerontes, se mira al espejo y dice humildemente: “Después de todo, el hombre no es tan malo como parece, ¿verdad?”. Pero su mundo ahora se estremece fuertemente con la estampida de sus metamorfoseados congéneres, y pronto se da cuenta que la mismísima estampida es el más elocuente y trágico de todos los argumentos. Pues cuando considera el salir a la calle “para tratar de convencerlos”, se da cuenta de que “tendría que aprender su lenguaje”. observándose en el espejo, nota que ya no se parece a nadie. busca enloquecido una foto de la gente como era antes del gran cambio. Pero ahora la humanidad misma se ha vuelto increíble, así como horripilante. Ser el último humano en un rebaño de rinocerontes resulta, de hecho, ser un monstruo.

Ese es el problema en que nos sitúa Ionesco con su trágica ironía: la soledad y el discernimiento se vuelven cada vez y más imposibles, más y más absurdos. Que Berenger acepte finalmente su absurdo y corra a desafiar a todo el rebaño, solamente remarca la futilidad de un compromiso con la rebelión. Al mismo, con Le Nouvel Locataire (El Nuevo Inquilino), Ionesco pinta el absurdo de un individualismo lógicamente coherente que, de hecho, es un auto-aislamiento mediante la seudo-lógica de necesidades y posesiones en proliferación.

Ionesco se quejó porque la producción de Rinoceronte en Nueva York se encaró como una farsa: la llamó un malentendido absoluto. Se trata de una pieza no solamente contra el conformismo sino sobre el totalitarismo. El rinoceronte no es una bestia amable, y teniéndole cerca se acaba la diversión y las cosas se ponen serias. Todo tiene que tener sentido y ser totalmente útil para el operativo absolutamente obsesivo. Al mismo tiempo, Ionesco fue criticado por no darle al público “algo positivo” para llevárselo consigo, en vez de solamente rechazar la aventura humana. (Presumiblemente, la rinoceritis ¡es lo último en aventuras humanas!). Respondió: “Ellos (los espectadores) se van vacíos, y esa era mi intención. ¡El oficio de un hombre libre es salirse de este vacío mediante su propio poder y no con el poder de otra gente!” En esto Ionesco se aproxima mucho al Zen y al eremitismo cristiano.

“En todas las ciudades del mundo es lo mismo”, dice Ionesco. “El hombre universal y moderno es el hombre apresurado (o sea, el rinoceronte), un hombre carente de tiempo, prisionero de la necesidad, incapaz de entender que una cosa podría no tener utilidad; y menos comprender que, en el fondo, lo útil podría ser una carga inservible y deslomadora. Si no se entiende la utilidad de lo inútil y la inutilidad de lo útil, no puede entenderse el arte. Y un país donde el arte es incomprendido es un país de esclavos y de robots” (Notes et Contre Notes, pág. 129). La rinoceritis, añade, es la enfermedad que se encuentra al acecho “de quienes han perdido el sentido y el gusto por la soledad”.

El amor a la soledad es a veces condenado como “un odio a nuestro prójimo”. ¿Es esto verdad? Si llevamos más lejos nuestro análisis del pensamiento colectivo, encontramos que la dialéctica del poder y la necesidad de la sumisión y la satisfacción terminan siendo una dialéctica del odio. El colectivismo necesita no sólo absorber a todo el que pueda, sino también implícitamente odiar a todo el que no es posible absorber. Paradógicamente, una de las necesidades del colectivismo es excluir a ciertas clases, o razas, o grupos, para reforzar su propia conciencia de sí mismo, odiándolos en vez de absolverlos.

Así, el solitario no puede sobrevivir, a menos que sea incapaz de amar a todos, sin preocuparle el hecho de que posiblemente todos lo considerarán un traidor. Solamente el hombre que ha alcanzado plenamente su propia identidad espiritual puede vivir sin la necesidad de matar, y sin la necesidad de una doctrina que le permita hacerlo con buena conciencia. Siempre habrá un lugar, dice Ionesco, “para esas conciencias que se han alzado a favor de la conciencia universal” así como contra la mente masificada. Pero su lugar es la soledad. No tienen otro. Por eso es el solitario (sea en la ciudad o en el desierto) quien le hace a la humanidad el inestimable favor de recordarle su genuina capacidad de madurez, libertad y paz.

Para mi suena mucho a lo que dice Filoxenes.

Y suena como lo que dice la lluvia. Soportamos todavía esta carga de ilusión porque no osamos soltarla. Sufrimos todas las necesidades que la sociedad nos exige sufrir, porque si no tenemos tales necesidades perdemos nuestra utilidad en la sociedad -la utilidad de los tontos y los engañados-. Tememos estar solos y ser nosotros, para recordarles así a los demás la verdad que los habita.

“No os haré ricos como para que tengáis necesidad de muchas cosas”, dice Filoxenes (poniendo estas palabras en labios de Cristo), “pero os haré ricos verdaderos que no tienen necesidad de nada. Ya que no es rico el que tiene muchas posesiones, sino el que no tiene necesidades”. Obviamente, siempre tendremos algunas necesidades. Pero sólo el que tenga las necesidades más sencillas y naturales podrá considerarse sin necesidades, dado que las únicas que tiene son auténticas, ¡y las reales no son difíciles de satisfacer si uno es un hombre libre!

La lluvia ha cesado. El sol de la tarde se inclina a través de los pinos: ¡cómo huelen esas agujas inservibles en el aire claro!

Un diente de león, bien fuera de estación, ha conseguido florecer entre las aplastadas hojas de lirios del verano pasado. El valle resuena con la charla totalmente no informativa de las quebradas y el agua silvestre.

Entonces, las codornices inician su dulce silbido entre los arbustos húmedos. Su ruido es absolutamente inservible, así como el deleite que me producen. No hay nada que prefiera oír a cambio, no porque sea mejor ruido que otros, sino porque es la voz del momento presente, del presente festival.

Sin embargo, hasta aquí mismo tiembla la tierra. Allá, en Fort Knox, el rinoceronte se divierte.

Dejar un Comentario

Debes haber iniciado sesión para comentar en este post.